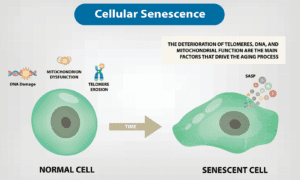

ビタミンDといえば、骨やカルシウムの代謝に関係する栄養素として知られていますが、近年では免疫機能や代謝、さらには糖尿病との関連にも注目が集まっています。最新の研究によると、ビタミンDの補給が2型糖尿病患者の血糖コントロールを改善する可能性があることが明らかになりました。

この研究は、合計2,982人を対象とした39件のランダム化比較試験をまとめた系統的レビューとメタ解析で、ビタミンDを摂取した群とプラセボ(偽薬)を服用した群の間で、血糖値やインスリン感受性にどのような違いがあるかを検討しています。

その結果、ビタミンDを補給した人では、空腹時血糖値が平均8mg/dL低下し、さらにHbA1c(長期的な血糖コントロールの指標)やインスリン抵抗性(HOMA-IR)も有意に改善していました。これらの変化は決して大きな数字ではありませんが、慢性的な高血糖状態が続く糖尿病においては、こうした小さな改善が長期的な合併症リスクの軽減につながります。

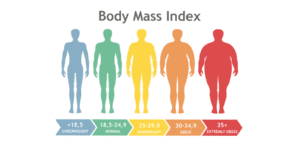

特に効果が顕著だったのは、肥満傾向がある人、ビタミンD欠乏の人、またはHbA1cが8%以上と高めの人でした。これらの人では、ビタミンDがインスリンの働きを助け、細胞へのブドウ糖の取り込みを改善することが示唆されています。

研究では、13件が1日2,000IU未満の摂取量、26件が2,000IUを超える摂取量を評価しており、2,000IU以上の補給でより明確な効果が見られました。過剰摂取には注意が必要ですが、食事やサプリメントで適正な量を維持することは、血糖管理のサポートとして有望です。

ビタミンDは、日光を浴びることで体内で合成されるほか、魚類(特に鮭やサンマ)、卵黄、きのこ類などからも摂取できます。しかし、現代人は屋内で過ごす時間が長く、血中ビタミンD濃度が不足している人が多いのが現状です。特に中高年層では、皮膚での合成能力も低下するため、意識的な補給が勧められます。

研究者らは、「ビタミンD補給は2型糖尿病治療の補助的手段として推奨できる」と結論づけています。主治医と相談しながら、血液検査でビタミンD濃度を確認し、適切な補給を行うことが健康維持の第一歩となるでしょう。

出典:Diabetes, Obesity and Metabolism(2024年12月号, Vol.26, Issue 12: 5713–5726. Epub 2024年10月2日)